Modul 4 - Dehnung

Einleitung

Das <h> in der deutschen Wortschreibung ist für viele Kinder eine große Herausforderung. Es kommt im Wortinneren in zwei verschiedenen Mustern vor, die einzeln im Wortbild des Trochäus erklärbar sind: Als silbenbildendes h am Beginn der Reduktionssilbe (gehen, stehen, Kühe…) vor oder als silben-dehnendes h vor l, m, n, r (Lehrer, mahlen, Söhne…).

Aufgrund der morphologischen Wortstammtreue der deutschen Wörter wird nicht nur das silbendehnende h bei Abwandlung und anderen Wortbildungen beibehalten, sondern auch das silbenbildende h. Beide verlängern den Vokal in seiner Aussprache nicht!

Ziele

Die Kinder verstehen die Position des silbeninitialen (Trennungs-) h als Konsonanten am Beginn der Reduktionssilbe.

Mit Hilfe des “Morphemschnittes” erkennen sie den Wortstamm und können aus den phonologischen Mustern (mit den Häuschen) die Stammform herausfinden.

Die Kinder verstehen die Bedingungen für das silbendehnende h als Verstärkung des Vokals in der prominenten Silbe.

Sie lernen die Beschränkungsregel als Rechtschreibstrategie.

Material

Schülerhefte

Papierkärtchen (leer)

Buntstifte (blau,rot,grün)

Schere

Klebstoff

Arbeitsblätter Lehrer

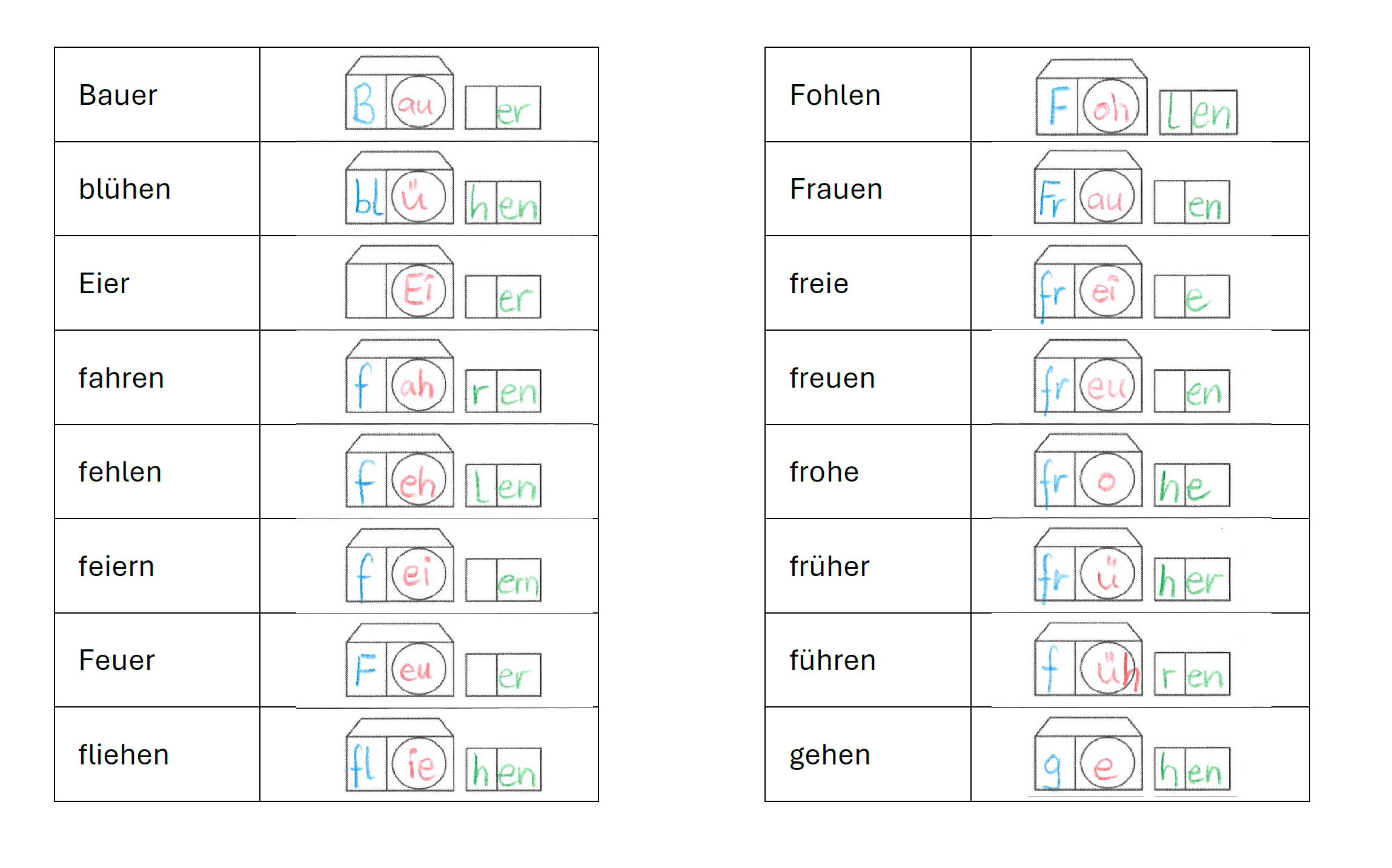

M4.2 Lösung Arbeitsblatt zur Wiederholung mit Häuschen

📥 M4.2 Dehnung - Lösung Aufgabenblatt zur Wiederholung mit Häuschen.pdf

Arbeitsblätter Schüler

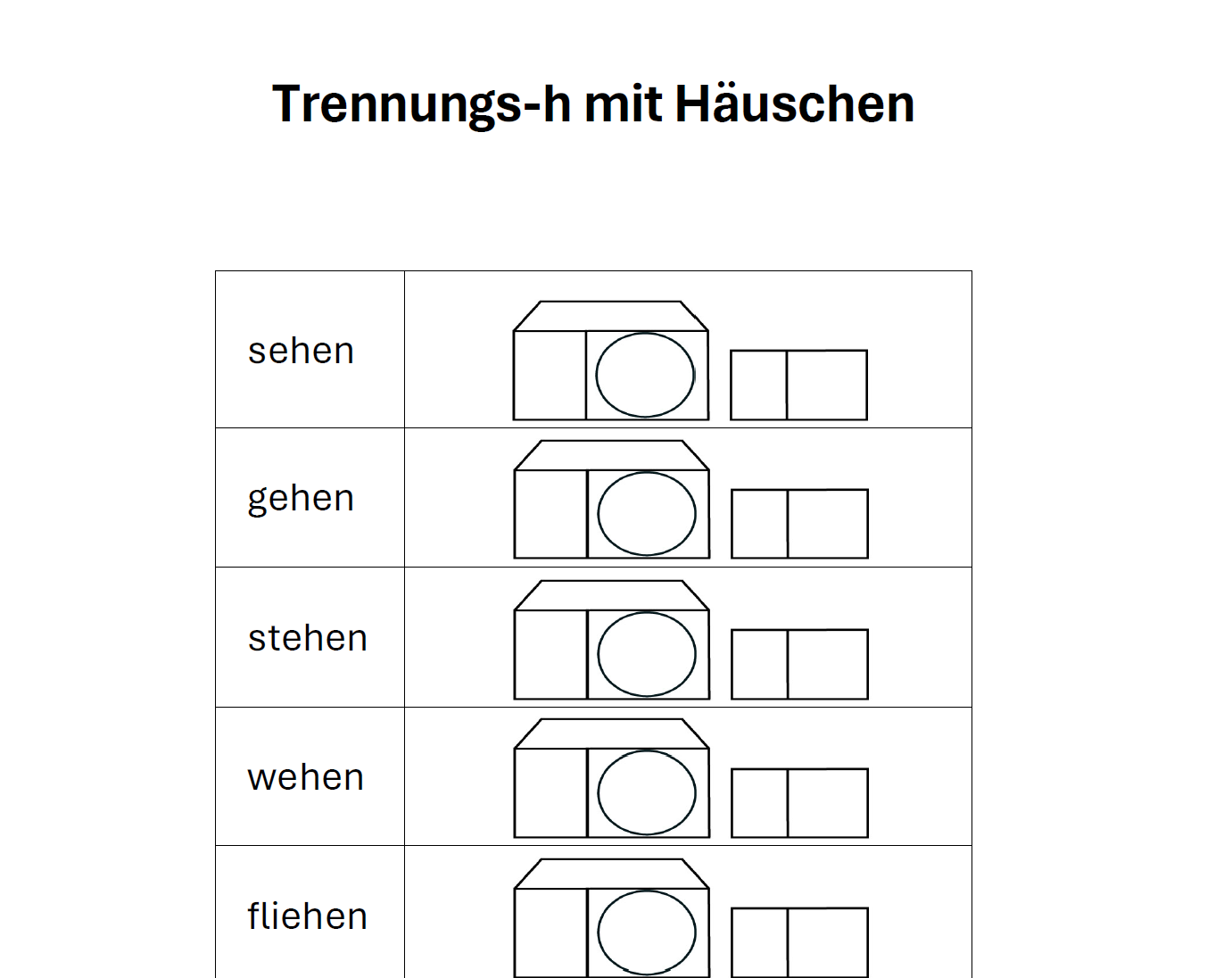

M4.3 Arbeitsblatt - Trennungs-h mit Häuschen

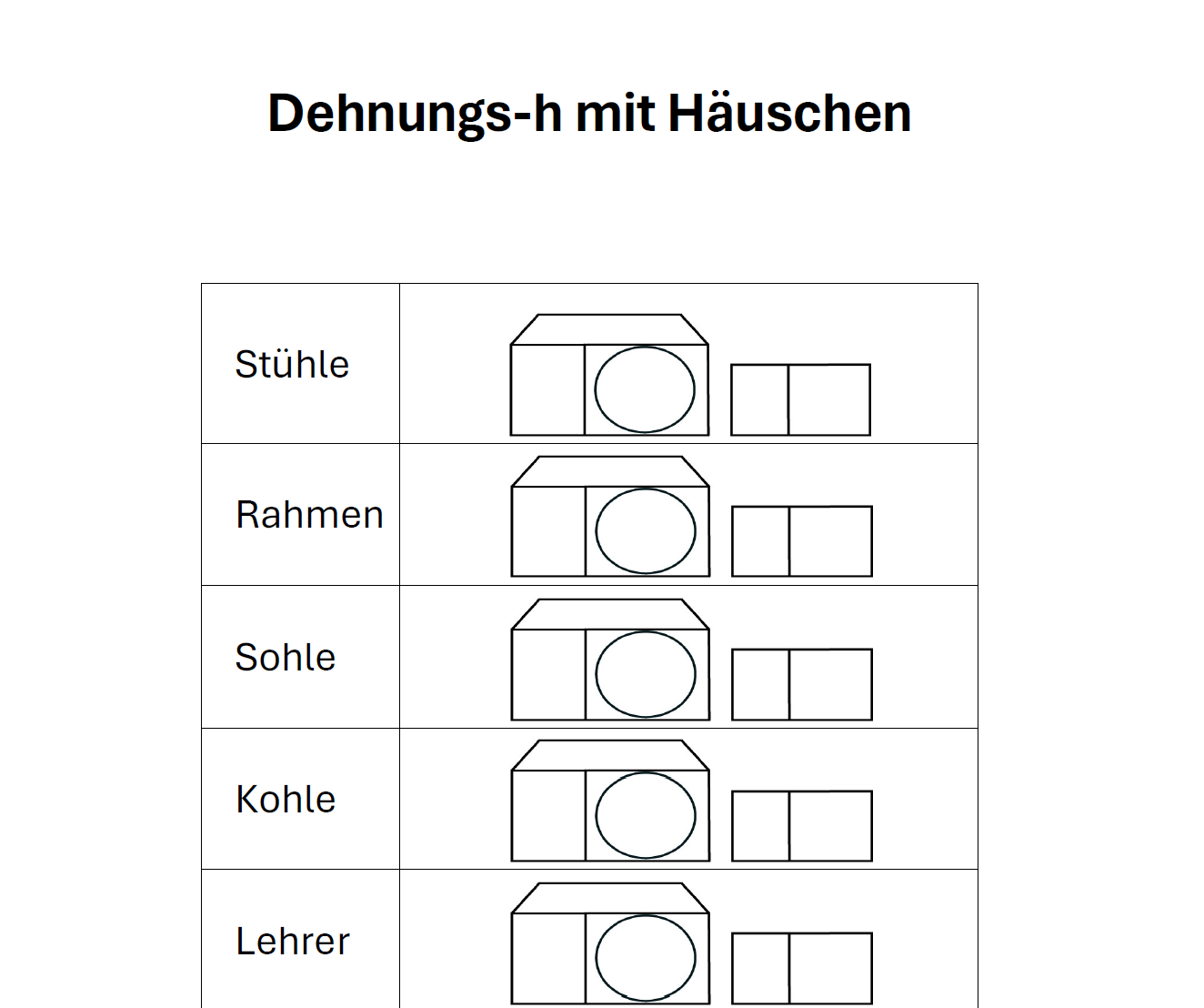

M4.4 Arbeitsblatt - Dehnungs-h mit Häuschen

M4.7 Aufgabenblatt zur Wiederholung mit Häuschen

📥 M4.7 Dehnung - Aufgabenblatt zur Wiederholung mit Häuschen.pdf

Durchführung

Trennungs-h (silbeninitiales h)

Der Lehrer bietet den Kindern nochmals die Wortkarten mit Diphthongen M4.1 an und lässt sie in Häuschenformeln eintragen. Die Diphthong-Regel wird wiederholt: Nur nach Zwielaute darf der Konsonant vor dem -e in der Reduktionssilbe fehlen.

Dann sagt der Lehrer das Wort /ste:en/ und bittet die Kinder, dieses Wort, so wie er es gesagt hat, in ein Häuschen zu schreiben.

Die Kinder erkennen, dass hier die Diphthong-Regel nicht passt. Der Lehrer erklärt, dass hier ein Ersatzbuchstabe eingesetzt wird. Es ist der Buchstabe h, der im Deutschen immer dann geschrieben wird, wenn in der Schrift eine Leerstelle auftritt (weil ein Konsonant fehlt) oder etwas markiert werden soll.

Es gilt also eine Regel für das Trennungs-h, das am linken Rand (am Anfang) der Reduktionssilbe steht:

Merkregel für das Trennungs-h

Gibt es in der betonten Silbe nur einen Vokal und keinen Diphthong und der Reduktionssilbe fehlt der Anfangskonsonant, wird statt dessen ein h eingesetzt.

Der Lehrer gibt mit Hilfe der Wortkarten M4.1 den Kindern mehrere Beispiele für Wörter mit Trennungs-h. Er hängt die Wortkarten untereinander an die Tafel, sodass die Kinder erkennen können, dass das h jedes Mal am Anfang der Reduktionssilbe steht: ge-hen, ste-hen, Ru-he, Kü-he usw.

Die Kinder lesen die Wörter.

An dieser Position kann das h vom Muttersprachler bei übertriebener Aussprache als [h] ausgesprochen. In der schnellen Sprache wird es jedoch an dieser Stelle nicht artikuliert /ge:n, ste:n, ru:e, kü:e/

Morphemschnitt

Der Lehrer fragt nun die Kinder: Was passiert denn mit dem h, wenn wir diese Wörter in anderen Formen verwenden? Wenn wir zum Beispiel: “Du ge: st” schreiben wollen? Dann brauchen wir das h ja gar nicht - oder? Gilt unsere Regel nur für die Nennform?

→ Nein, die Regel gilt für alle Formen der Wörter - zumindest in der Gegenwart. Das h muss immer mitgenommen werden!

Bei manchen Zeitwörtern, die ursprünglich kein h hatten, sieht man an den Formen der Mitvergangenheit und Vergangenheit noch ihre besondere Geschichte.

stehen-stand-gestanden / gehen - ging - gegangen u.a.

Lehrer

Nun brauchen wir Papier und Farben!

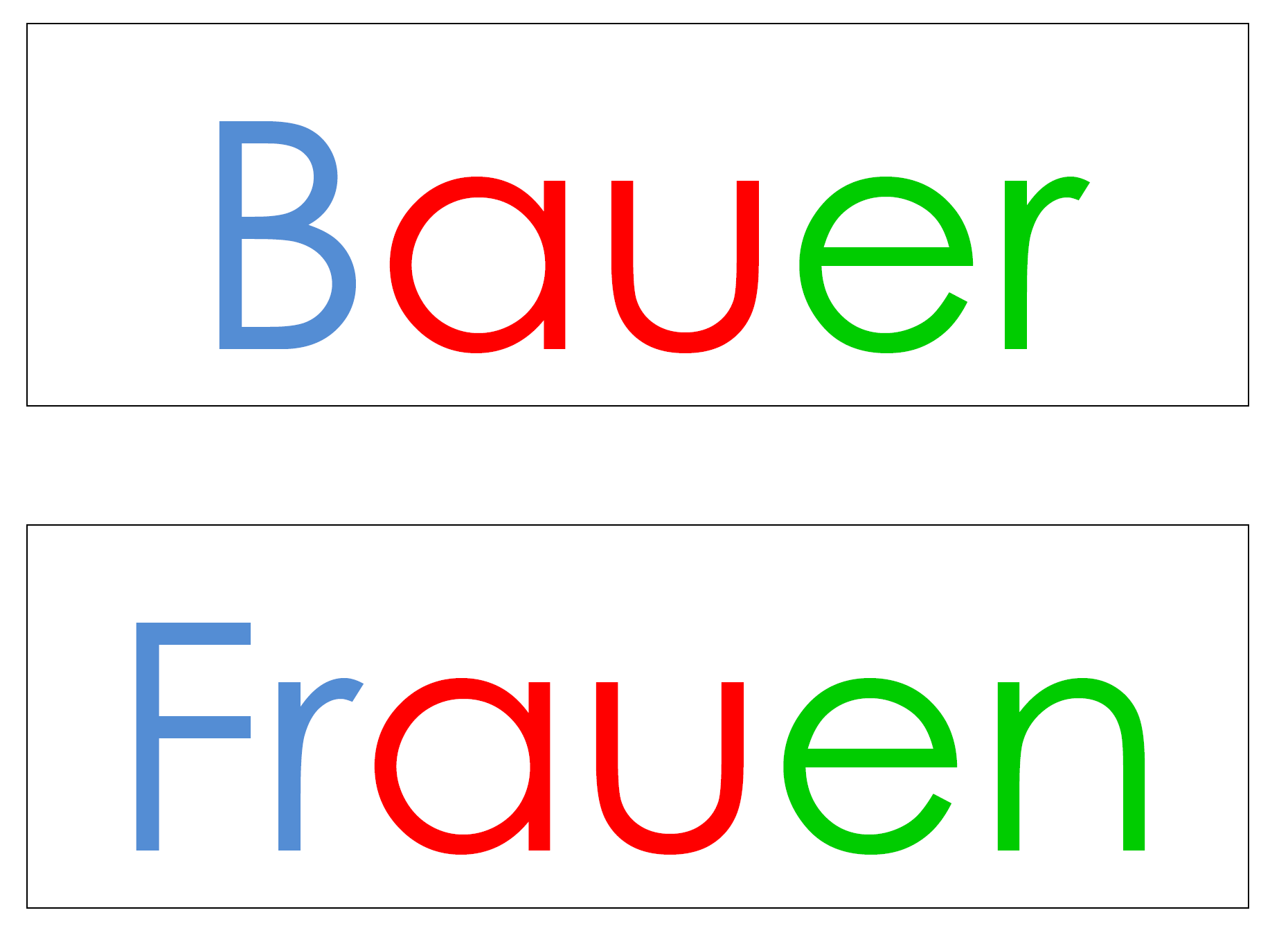

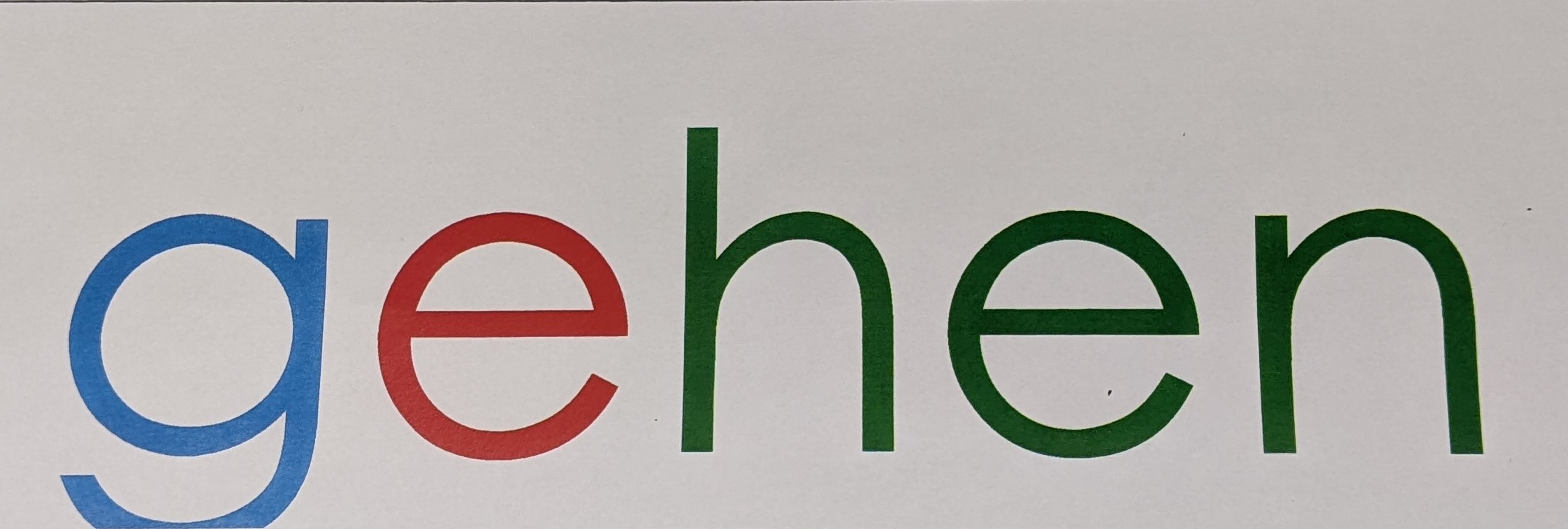

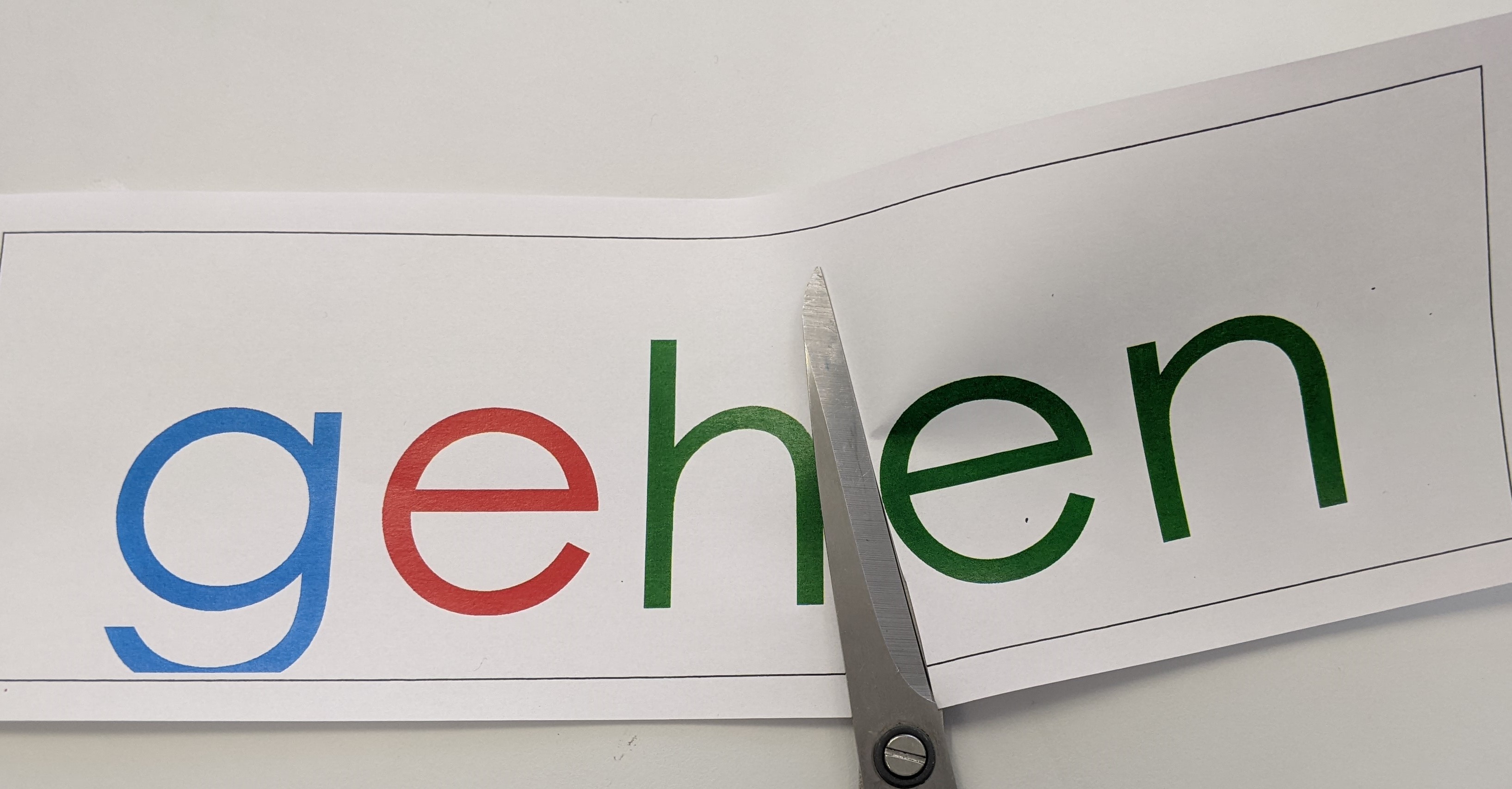

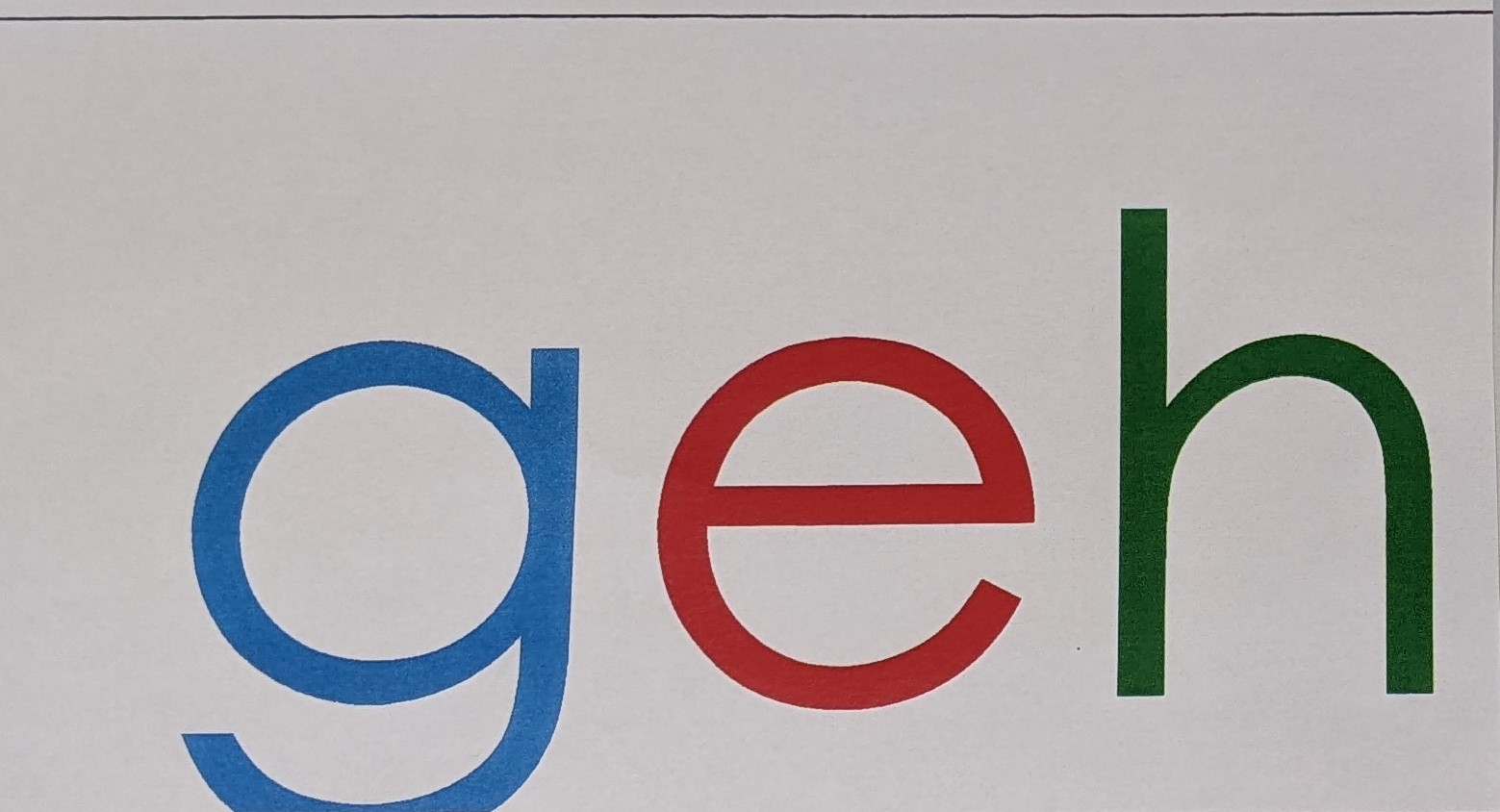

Wir schreiben das Wort <gehen> groß auf unser Papierkärtchen: das g in Blau, das e rot und die Reduktionssilbe grün.

Jetzt brauchen wir eine Schere!

Wir müssen einen Morphemschnitt machen. Wir setzen die Schere vor dem e der unbetonten Silbe an und schneiden den restlichen Teil des Wortes (die Endung) weg.

Seht ihr, -en ist die Endung der Nennform. Die brauchen wir nicht, wenn wir <gehen> in verschiedenen Personen verwenden (du gehst, ihr geht…) oder andere Wörter (Gehsteig, Gehhilfe …) bilden wollen.

Ohne diese Endung bleibt uns der wichtigste Teil des Wortes übrig: der Wortstamm. Wie der Stamm des Baumes können sich an den Stamm Vorsilben und Nachsilben dranhängen. Der Stamm kann sich auch mit anderen Wortstämmen verbinden und neue Wörter bilden.

Lasst uns doch probieren, was wir alles herausfinden können.

Auf der Tafel können Wortfelder mit dem gleichen Wortstamm entstehen.

Die Kinder kleben die Kärtchen in ihr Heft.

Die Beispielsammlung mit dem Wortstamm geh- schreiben/zeichnen sie ebenfalls ins Heft.

Dehnungs-h

Der Lehrer hängt alle Wortkarten der h-Wörter M4.1 Wortkarten - Diphthonge vermischt an die Tafel und fragt die Kinder, was ihnen auffällt.

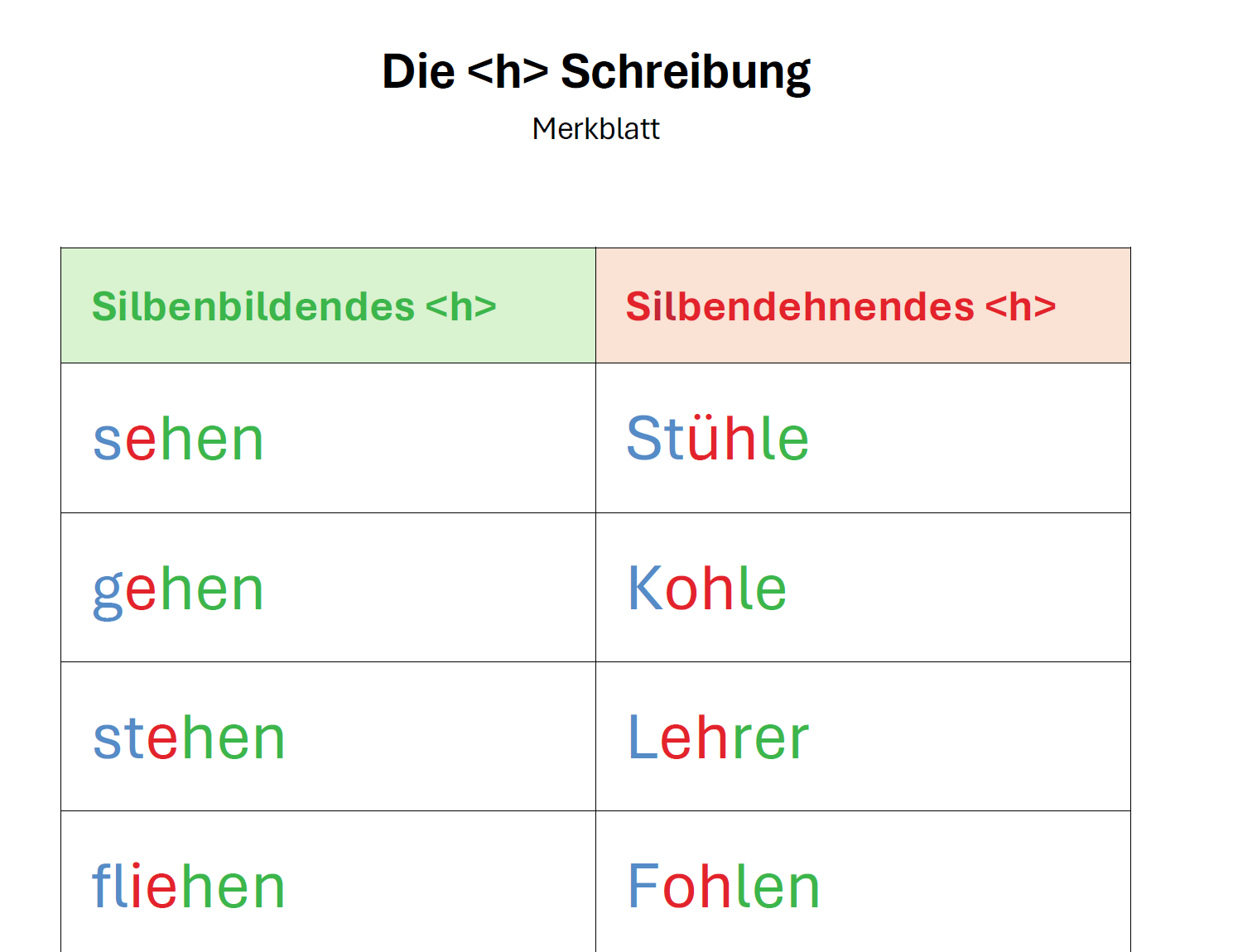

Die Kinder erkennen, dass das <h> nicht immer grün geschrieben ist, sondern manchmal auch rot, wie der Vokal. Die Kinder ordnen die Wortkarten an der Tafel nach diesen beiden Merkmalen.

Nun erklärt der Lehrer den Kindern, warum manchmal das <h> zum Vokal gehört und nicht zur Reduktionsilbe.

Wenn nach einem Vokal in der betonten Silbe ein l, m,n oder r (in der Reduktionssilbe) folgt, ist das “gefährlich” für den Vokal! L,m,n,r möchten nämlich am liebsten selber Vokale sein. Manchmal verkleiden sie sich und man denkt, sie sind Vokale wie z.B.: der Stean → der eigentlich Stern heißt.

Damit die Menschen beim Lesen den Vokal nicht übersehen, wenn hinterher l,m,n und r steht, bekommt der Vokal einen Helfer an die Seite gestellt: das stumme h. An dem traut sich keiner der 4 Spitzbuben l,m,n,und r vorbei! Das h passt wie ein “Bodyguard” auf, dass den Vokalen nichts passiert und ist dabei ganz leise - man hört es gar nicht! Lesen wir doch die Wörter an der Tafel:

Leh-rer, Söh-ne, Zah-len, Rah-men, Koh le Doh le

Das Dehnungs-h wird niemals ausgesprochen. Muttersprachler kennen es als „stummes h“. Vor allen anderen Mitlauten (g,k,b,p,f, s,sch,t..) steht niemals ein stummes h! –

Taucht ein Beispiel wie „Draht“ auf, musst du ein bisschen in der Geschichte des Wortes nachforschen. Dann kommst du sicher drauf, dass es eine andere Form gibt, an der man wieder genau sieht, woher das h eigentlich kommt: → „drehen“

Beschränkungsregel

Lehrer:

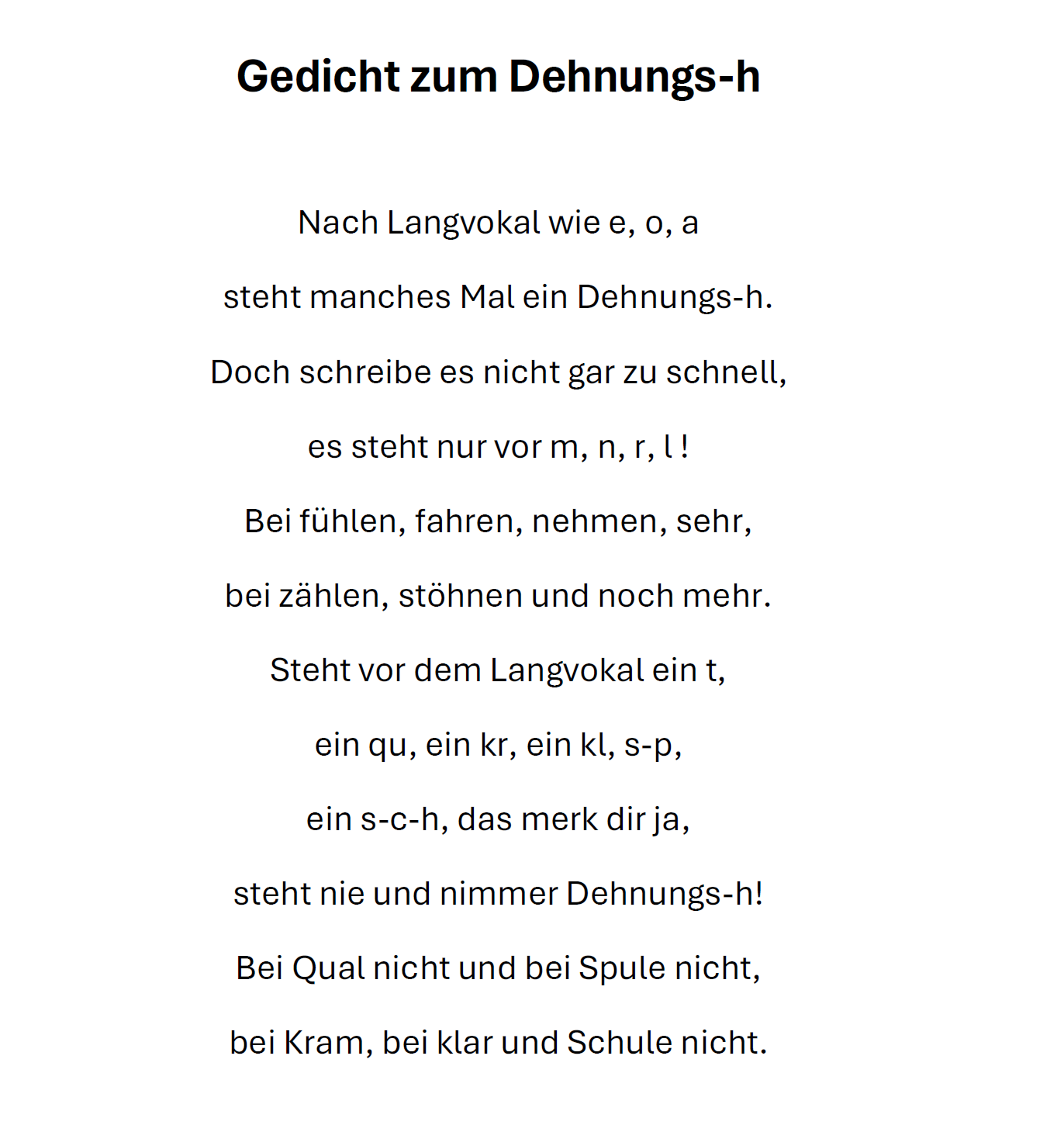

Leider ist diese Regel keine “Immer-Regel”! Manche Wörter brauchen kein stummes h, weil ihr Wortanfang etwas Besonderes ist. Diese Wortanfänge musst du dir merken. Und damit dir das leichter fällt, lernen wir jetzt ein kleines Gedicht, in dem das alles erklärt wird:

Nach Langvokal wie e, o, a

steht manches Mal ein Dehnungs-h.

Doch schreibe es nicht gar zu schnell,

es steht nur vor m, n, r, l !

Bei fühlen, fahren, nehmen, sehr,

bei zählen, stöhnen und noch mehr.

Steht vor dem Langvokal ein t,

ein qu, ein kr, ein kl, s-p,

ein s-c-h, das merk dir ja,

steht nie und nimmer Dehnungs-h!

Bei Qual nicht und bei Spule nicht,

bei Kram, bei klar und Schule nicht.

Bei komplexen linken Anfangsrändern wird meist auf das Dehnungs-h verzichtet, aber nicht immer.

Bei den Wörtern kl ä ren, qu ä len, sch ö ne, kr a men, Schu le, strö men, schwe re, schma le, Spä ne, schä len oder schön bestimmt der Wortanfang, dass kein Dehnungs-h geschrieben wird.

Es gibt eine kleine Gruppe deutscher Wörter, die der Regel nach eigentlich ein stummes h brauchen und für die die Einschränkungsregel mit dem komplexen Wortanfang nicht gilt und und die ohne h geschrieben werden (hö ren, Sa men, Na men, Damen, ma len, ka men, st ö ren,) Das sind jene Wörter, die im Laufe der Geschichte ihr h verloren haben - wie Dahmen oder Nahme!

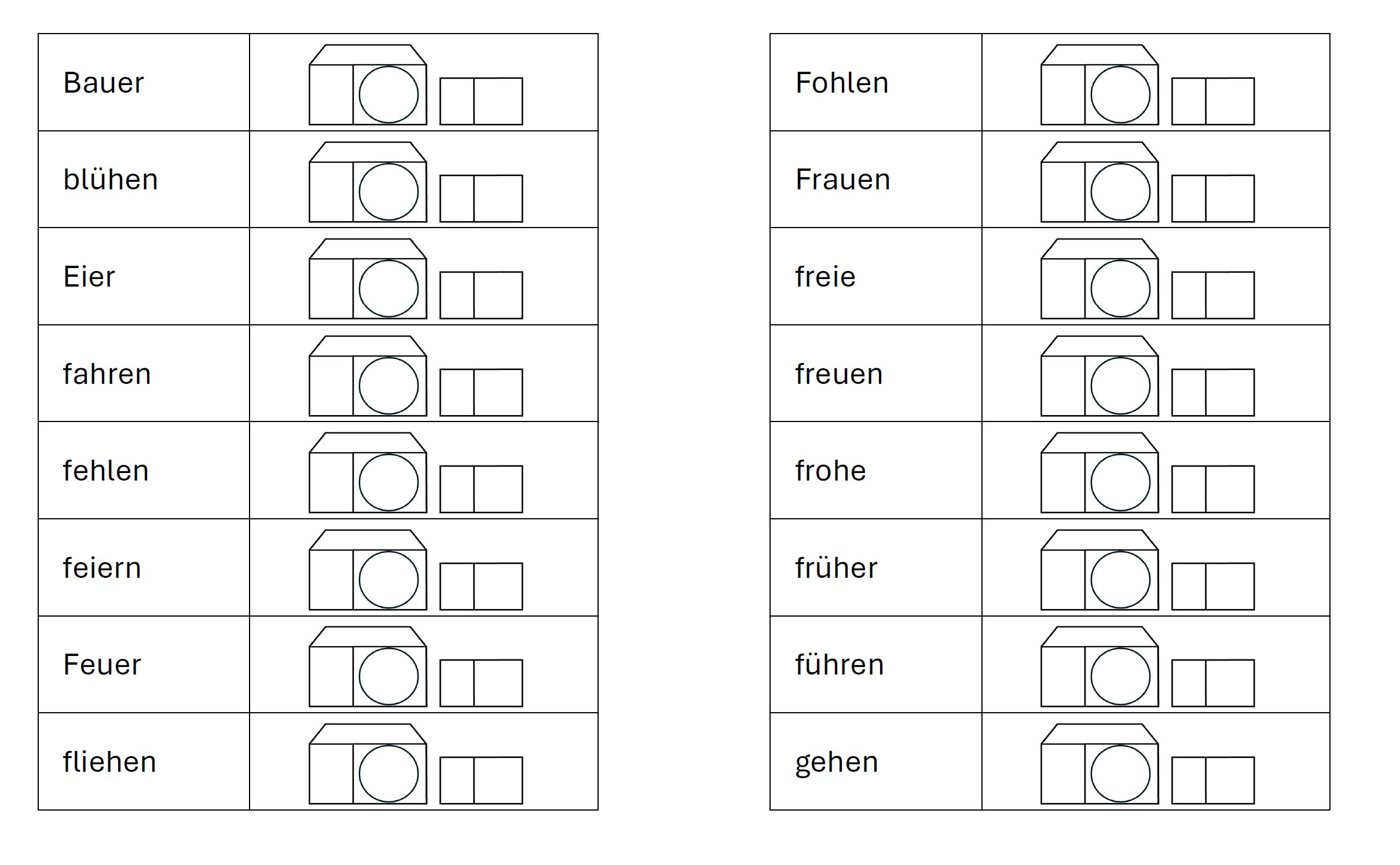

Festigung

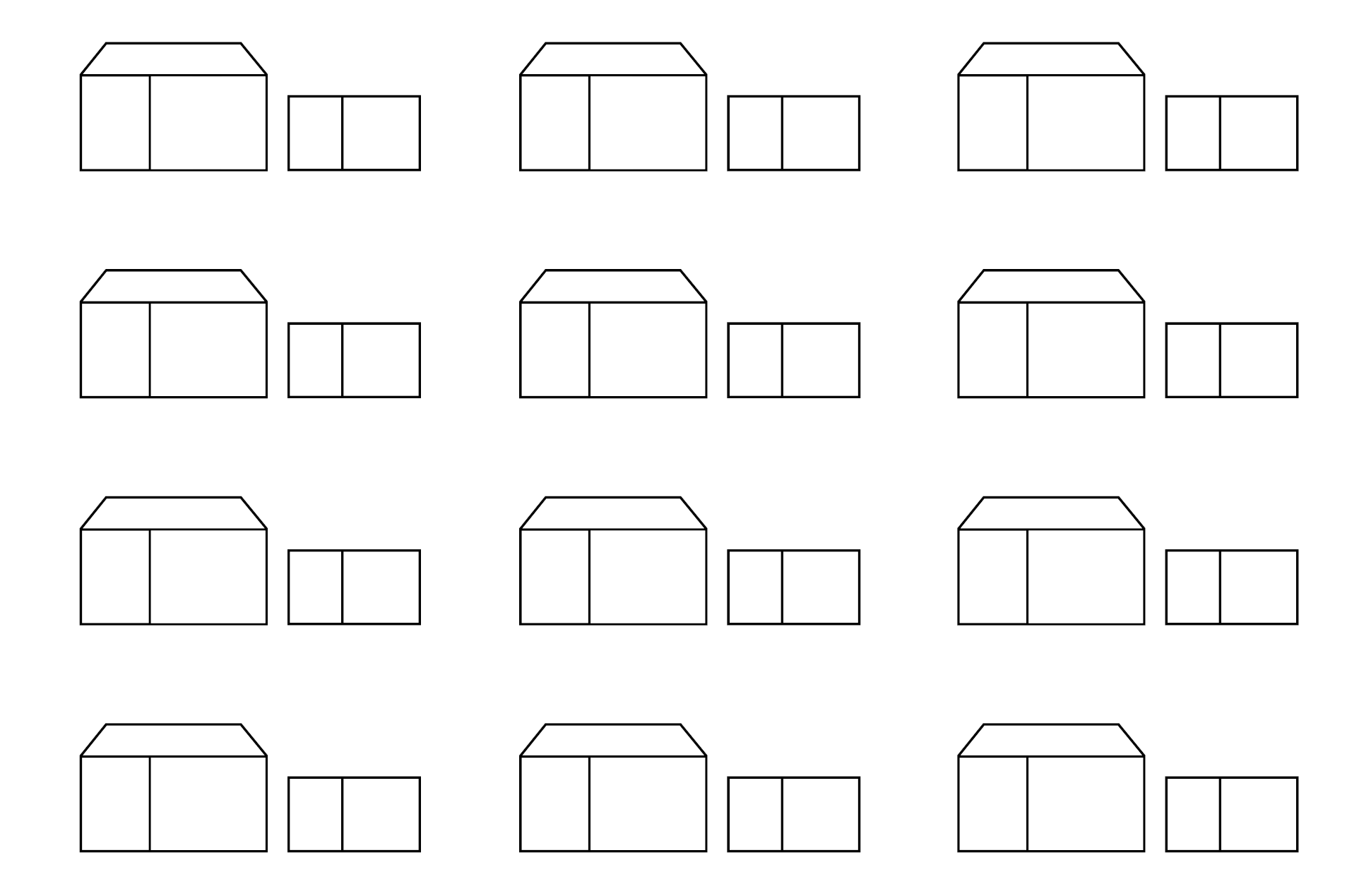

Der Lehrer bringt die M4.1 Wortkarten mit den Wörtern der verschiedenen h-Schreibungskategorien nochmals ungeordnet an der Tafel an. Die Kinder ordnen die Wörter und erstellen Listen. Diese Listen werden mit Farbstiften in die Häuschenvorlage A1 eingetragen.

zähmen, Rahmen, Fohlen, Sohle, Kohle, kahle, ziehen, wehen,

früher, blühen, sehen, stehen, Mühe, gehen, frohe, nahe, glühen, fliehen, Kühe, mähen, nähen, kehren, führen, fahren, Lehrer, Söhne, lehnen, Löhne.

Zum Schluss erhält jeder Schüler ein Merkblatt M4.6 mit der Sammlung von h-Wörtern zum Einkleben ins Schülerheft:

Arbeitsauftrag 📝

Die Kinder erhalten die Arbeitsblätter M4.3 Arbeitsblatt - Trennungs-h mit Häuschen und M4.4 Arbeitsblatt - Dehnung-h mit Häuschen und tragen in Freiarbeit oder zu Hause die Wörter mit den Farben in die Häuschenformeln ein.