Modul 3 - Schärfung

Einleitung

Das Schriftsystem des Deutschen ist leserzentriert. Es bietet dem Leser Hinweise für die sichere Zurückführung des Geschriebenen in gesprochene Sprache (Dekodierung). Für ein Phänomen in der deutschen Sprache bedarf es sogar eines besonderen Kniffs, um die Information des Lesers zu gewährleisten: die Schreibung der Doppelkonsonanten. Das Phänomen besteht darin, dass in einem trochäischen Wort an der Grenze zwischen der betonten Silbe und der Reduktionssilbe nur ein konsonantischer Laut vorhanden ist. Diese Gestalt kennen wir bereits von der offenen Silbe und dem gespannt gesprochenen Vokal. In diesem Fall jedoch ist der Vokal mit dem folgenden Konsonanten fest verbunden: Ein Bild, das wird von der geschlossenen Silbe aus Modul 6 kennen. In unserem besonderen Fall bildet derselbe Konsonant, der sich mit dem Vokal verbunden hat, auch gleichzeitig den Anfang der Reduktionssilbe. Er fungiert als Gelenk zwischen den beiden Silben. In der Schrift wird dieses Phänomen angezeigt, indem der “Gelenkskonsonant” verdoppelt wird. Wir nennen dieses Phänomen Schärfung.

Ziele

Durch die Beschäftigung mit verschiedenen Beispielen, sollen die Kinder die unterschiedliche Darstellungsform der deutschen Vokale und ihre daraus resultierenden Artikulationsarten entdecken.

Die Kinder können Wortformen (Trochäen mit offene Silbe, geschlossener Silbe, Schärfung) am Klang des Vokals und seiner lautlichen Umgebung erkennen und den drei bekannten Mustern zuordnen.

Die Kinder entwickeln Ableitungsstrategien, die ihnen helfen, die Vokalqualität in den verschiedenen Wörtern zu erkennen und aus der gesprochenen Sprache in die drei wichtigsten “Formeln” der Schrift umzusetzen.

Die Kinder erkennen die Buchstabenkombinationen ck und tz als Schärfungsmuster.

Die Kinder lernen, dass Laute, die durch mehrere Buchstaben ausgedrückt werden (sch, ch, pf, ng), auch in Schärfungsposition nicht verdoppelt werden.

Material

Tafel, Whiteboard

Kreide/Stifte

Magnete

Material für die Kinder

Handspiegel

Schülerhefte

Buntstifte (blau,rot,grün)

Arbeitsblätter Lehrer

Arbeitsblätter Schüler

Durchführung

Wortforscher-Einheit

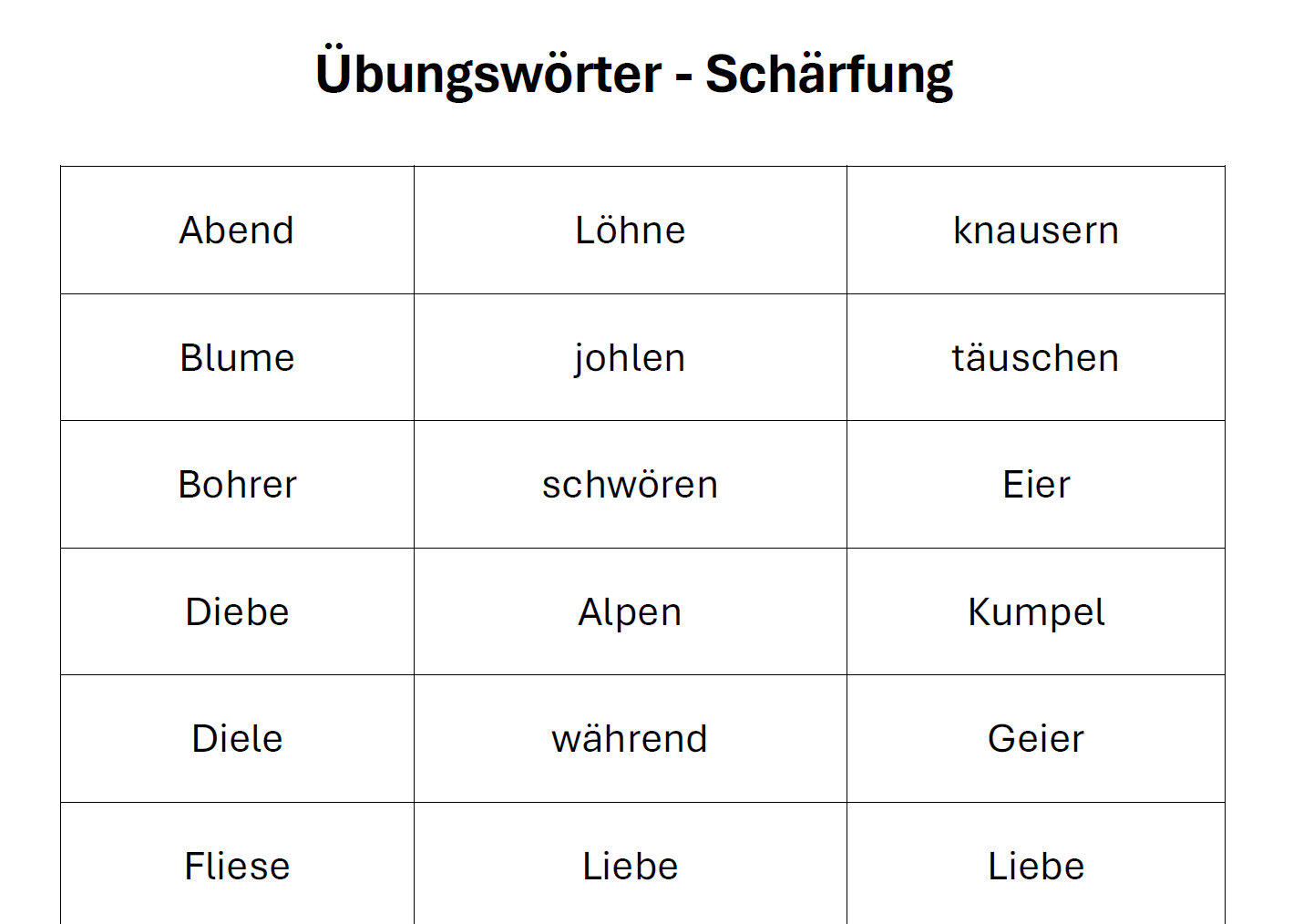

Zu Beginn dieses Moduls steht eine “Wortforscher-Einheit”. Der Lehrer liest den Kindern verschiedene Wörter von M3.1 Übungswörter zur Wiederholung vor, und lädt sie ein, die Wörter zu erforschen. Dazu sollen sie alle Strategien und Ableitungen, die sie bis jetzt gelernt haben, einsetzen und die Wörter genau beschreiben.

Zum Beispiel:

Blume - gespanntes u, Kreis (1.Formel / offene Silbe / 1er Häuschen…)

Bohrer - gespanntes o, nachfolgendes r → Dehnungs-h, Kontrolle Wortanfang: keine Einschränkung, als -oh-

Düfte - ungespanntes ü, verbunden mit üf, Herz (2. Formel / geschlossene Silbe / 2er Häuschen…)

Variation: Der Lehrer bereitet die Wörter als kleine Kärtchen vor. Jedes Kind darf ein Kärtchen ziehen und sein Wort anschließend erklären.

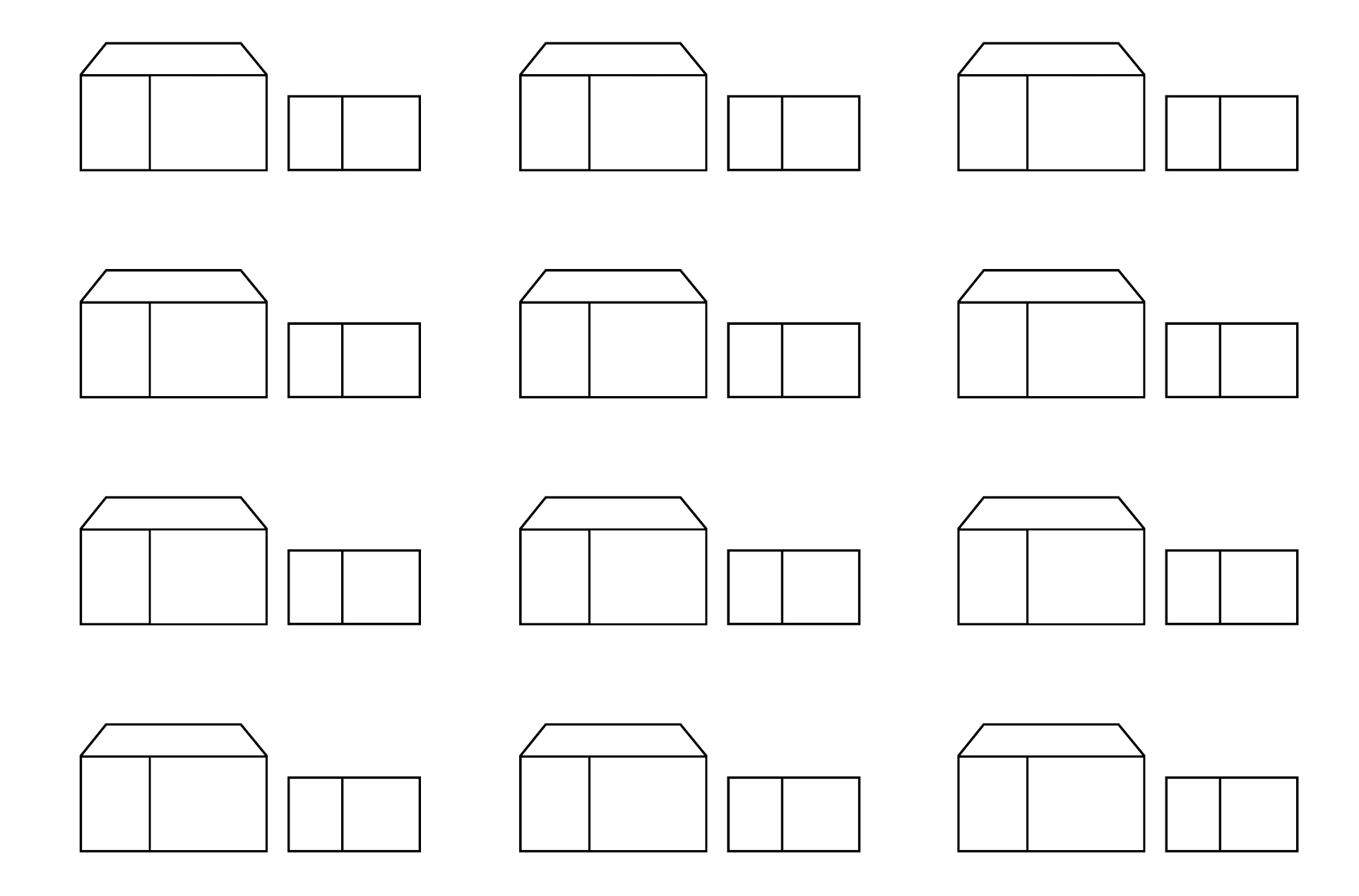

Zur Festigung teilt der Lehrer den Kindern das Arbeitsblatt A1 Häuschenvorlage und die Übungswörter (M3.1) aus. Die Kinder markieren auf der Häuschenvorlage die verschiedenen Kategorien und tragen die Wörter mit Farbstiften in die Häuschen ein.

Einordnung der Beispielwörter

Der Lehrer gibt den Kindern ein Hörrätsel auf. Dabei sollen die Kinder überlegen, wie sie die Beispielwörter einordnen würden.

Beispiele

Hüte | ↔️ | Hütte |

Miete | ↔️ | Mitte |

Dose | ↔️ | Tasse |

Rate | ↔️ | Ratte |

Die Auflösung des Rätsels sollen die Kinder am Ende selber formulieren:

Beim ersten Wort ist das Ü / ie… lang und gespannt gesprochen. Die Reduktionssilbe heißt -te, -se …. bei den zweiten Wörtern gehören zwei zusammen: üt,it,as,at…Aber, es gibt ein Problem, weil die Reduktionssilbe keinen Öffner hat.

In einem zweiten Schritt lässt der Lehrer die Kinder die Wörter in die Häuschen schreiben. In den Wörtern mit offener Silbe werden die Vokale rot eingefangen.

Bei der anderen Wörtergruppe wird nicht auf die Doppelkonsonantenschreibung hingewiesen. Die Kinder sollen beim Einfügen der Buchstaben in die Häuschen selbst Hypothesen formulieren und auf eine Lösung zu kommen.

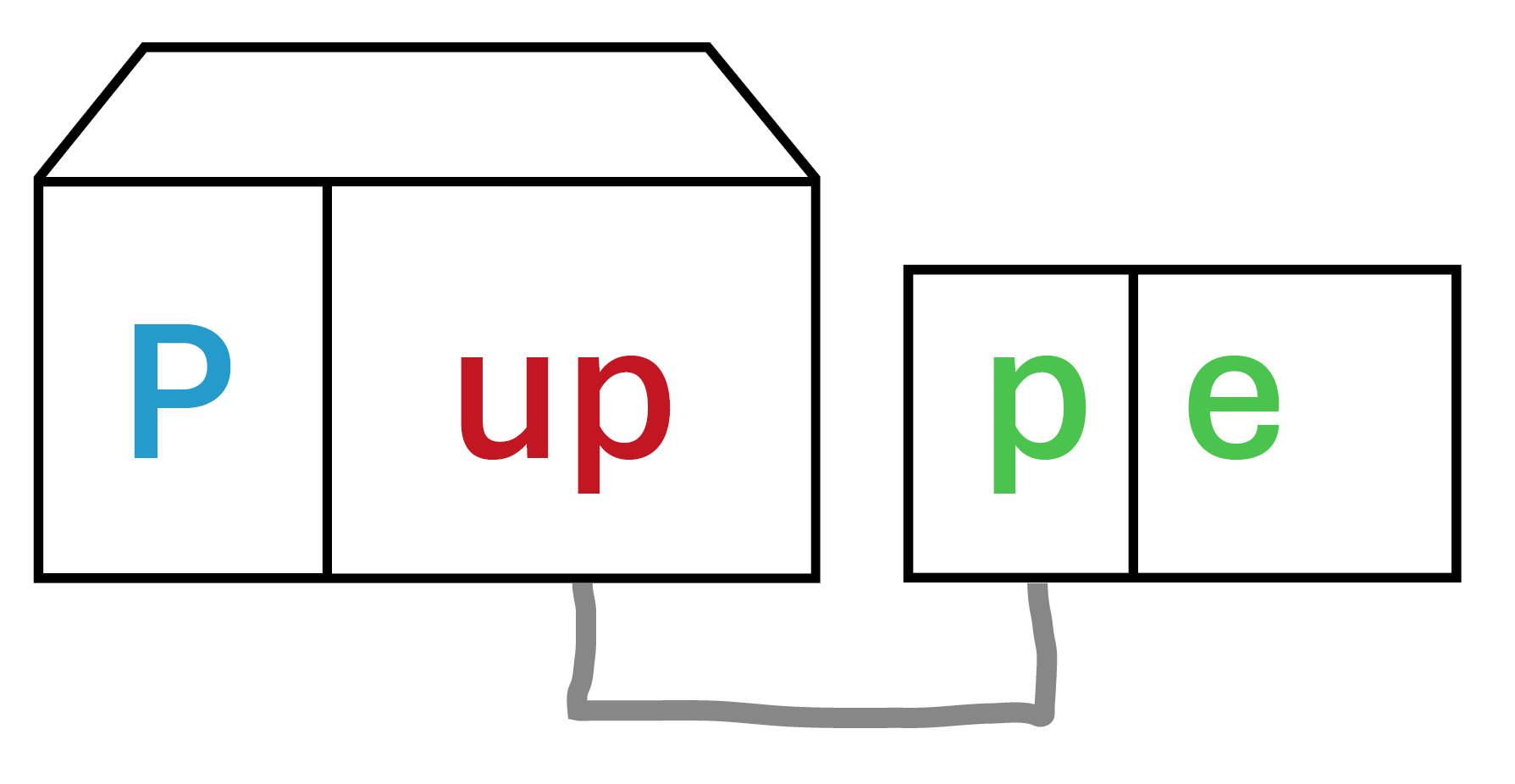

Letztlich zeichnet der Lehrer die Lösung an die Tafel. Wichtig dabei ist die Klammer zwischen Häuschen und Garage, die den Zusammenhalt an dieser Stelle zeigt.

Regel für die Schärfungsschreibung

Die Schärfung kann man nur am Trochäus erklären! Sie steht immer am Ende der betonten Silbe, zwischen dem Vokal der betonten Silbe und dem e der Reduktionssilbe! Puppe

Strategie zur Schreibung von Wörtern mit Doppelkonsonanten

Um die Kinder bei der Schreibung der Wörter mit Doppelkonsonanten zur größtmöglichen Sicherheit zu führen, sollen sie durch eine spezielle Strategie lernen, die Schärfung aus dem gesprochenen Wort ableiten zu können. Da die Kinder nun schon in der Lage sind, durch Artikulation und genauem Hören einen Unterschied zwischen dem gespannten Vokal in der offenen Silbe und der Schärfung festzustellen, spielt in dieser Strategie das Herausfinden der trochäischen Wortform die zentrale Rolle. Sie sollen die Kompetenz erwerben aus jeder Personalform oder Wortzusammensetzung den Trochäus des betreffenden Wortes abzuleiten, um dann die auditive Kontrolle durchführen.

Der Lehrer führt mit den Kindern mehrere Beispiele durch.

Beispiel

A) Zu schreiben ist das Wort <Zimmer>.

Das Kind spricht: 1. “Sage ich Zimmer oder Ziemer?” → Zimmer! → Also, KEIN langes ie! 2. Höre ich nach dem /im/noch einen anderen Mitlaut? → Nein! → ALSO muss ich zwei <mm> schreiben.

B ) Zu schreiben ist < du schwimmst>.

Das Kind spricht: 1. schwimmst kommt von <schwimmen>. 2. “Sage ich schwimmen oder schwiemen?” → schwimmen! → Also, KEIN langes ie! 3 . Höre ich nach dem /im/noch einen anderen Mitlaut? → Nein! → ALSO muss ich zwei <mm> schreiben.

Das Herausfinden der zweisilbigen Form ist für manche Kinder sicherlich nicht sofort zu schaffen und braucht ein bisschen Übung. die Häuschenformel mit der Garage für die Reduktionssilbe kann bei diesem Verständnis- und Lernprozess gut unterstützen.

Als Übung zur Automatisierung gibt der Lehrer nun den Kindern die vorbereiteten Wortkärtchen M7.3 mit den verschiedenen Wort- und Silbenformen aus Die Kinder sehen sich “ihr” Wort an und erklären dann in der Gruppe/Klasse, wie sie das Wort schreiben und warum.

Fliege → gespanntes i, ALSO langes ie

er rennt → Kommt von rennen, rennen oder re:nen? rennen! - Höre ich nach dem en noch einen anderen Mitlaut? Nein! ALSO zwei nn!

Die Kinder üben mündlich.

Zuletzt werden die Ableitungen in der Art wie sie gesprochen werden, auch in das Schülerheft eingetragen.

Sonderformen

tz und ck

Diese beiden Buchstabenverbindungen sind nichts anderes als versteckte Doppelkonsonantenschreibung des zz und des kk. Beide scheinen in der deutschen Rechtschreibung ausschließlich in Fremdwörtern wie Pizza oder Mokka auf.

Für die Schreibung von Wörtern mit tz und ck gilt die gleiche Schärfungsregel:

ck und tz stehen immer am Ende der prominenten Silbe, zwischen dem betonten Vokal und Reduktions-e.

Blicke, Betten, drinnen, Kummer, immer, joggen, packen, knabbern, Mutter, knurren, Latte, Messer, Nummer, Rücken, Narren, müssen, Roggen, Presse, Wolle, Wetter, Treppe, ritzen, Männer, Nacken, knattern, Jacke, kritzeln